miércoles, 24 noviembre 2021 | Cultura

Se cumplen 162 años de la publicación del libro “El Origen de las Especies” de Charles Darwin

El investigador inglés viajó a Sudamérica hace casi doscientos años y formuló la teoría que revolucionó la ciencia moderna.

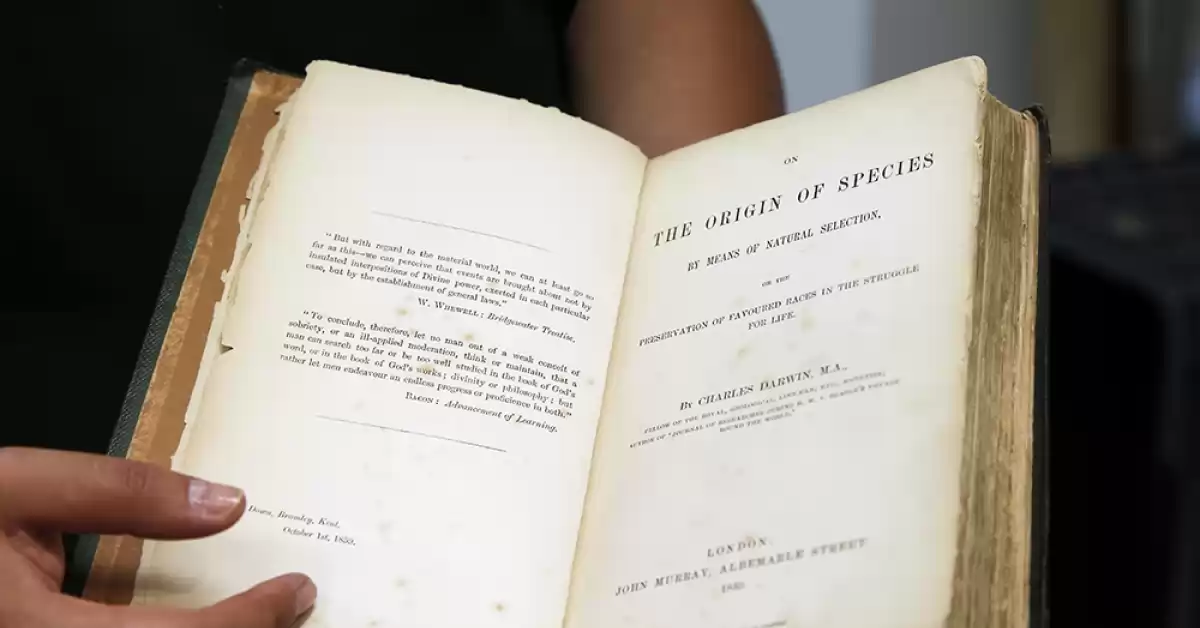

Un 24 de noviembre, pero de 1859, Charles Darwin estrenaba su trabajo denominado “El Origen de las Especies: Del origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia”, el libro que explicaría cómo la descendencia del hombre proviene desde los animales y no según una creación divina, como se entendía en aquellos años.

Entre los años 1832 y 1837, Darwin visitó el sur argentino y gran parte de Sudamérica para comprobar que había animales y seres vivos que eran diferentes que los que observaba en el Reino Unido, solo por el hecho de que se habían adaptado a condiciones climáticas y un entorno diferente.

Desde ese punto, comenzó a desarrollar la teoría de que los hombres no son una creación de Dios, sino que una etapa de la evolución de los seres humanos a lo largo de millones de años.

De allí vienen las especies: seres vivos adaptados a los diferentes ambientes y condiciones a lo largo del mundo. La teoría de Darwin sirvió de base fundamental para la biología moderna, inclusive para el descubrimiento, casi cien años después, de las estructura molecular que forma el ADN.

En contrapartida a los avances de la ciencia que significó este descubrimiento del naturalista inglés, esta mala interpretación de la teoría de la evolución de las especies sirvió de justificativo para las numerosas guerras e invasiones que se llevaron adelante en el siglo XX.

El holocausto judío, las invasiones europeas en África, y todo tipo de movimientos que sentaban sus bases en el racismo se justificaron con el “darwinismo social”, la creencia de que solo los genes más aptos “purificarían” la especie humana, y que aquellos que no cumplían determinadas “condiciones genéticas” debían ser eliminados.

San Lorenzo: comenzó la instalación de la planta depuradora para Bouchard y otros barrios del sur de la ciudad

Elecciones en Santa Fe: cómo consultar online quién ganó en cada mesa y escuela

El Soepu logró un nuevo aumento salarial bimestral

Dos hombres fueron detenidos por llevar una moto de dudosa procedencia en San Lorenzo

San Lorenzo: Reventaron la puerta de un kiosco y se llevaron el dinero de la caja

Paritarias caucho: el Socaya acordó un aumento cuatrimestral del 6% para la rama general

Aguas Santafesinas continúa con el purgado de cañerías en San Lorenzo este martes

Santiago del Estero: ingirieron 205 cápsulas con cocaína y fueron detenidos